Exercices d’entraînement pour l’évaluation : les traites négrières et l’esclavage.

Il y en a beaucoup : voici dans l’ordre les plus utiles : Exo p 34, 2 p 35, dossier p 30-31, 4p 37, 1 p 35.

Exercice p 34 : Etudier une carte historique :

- La carte présente les traites négrières entre le VIIe et le XIXe s.

- Les couleurs servent à localiser les régions exportatrices d’esclaves, les régions importatrices et les autres régions concernées par des traites internes. Les flèches montrent dans quels sens se faisaient les traites. Les carrés indiquent les principaux ports et places concernés par la traite.

- L’Afrique du Nord et l’Arabie musulmanes ont acheté des esclaves entre le VIIe et le XIXe siècle.

- Entre le XVe et le XIXe les treize colonies anglaises (devenues par la suite les Etats-Unis ), l’Amérique centrale, les Caraïbes et le Brésil ont acheté des esclaves.

- Les esclaves vendus en Amérique viennent de l’Afrique occidentale et de l’Afrique centrale.

- Les principaux ports européens et américains impliqués dans la traite sont Cordoue, Lisbonne, Bordeaux, Nantes, Amsterdam, Liverpool, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Caracas, Carthagène, Veracruz, la Havane, La Nouvelle Orléans et Charleston. En Europe ce sont des ports d’où partent les négriers ayant à leur bord des babioles que les européens échangent contre les esclaves. Ils font l’échange en Afrique. Ils vont ensuite vendre leur cargaison humaine en Amérique puis en repartent avec des produits tropicaux tels que sucre, café, coton, cacao qu’ils vendent à prix d’or en Europe.

- Synthèse : réutiliser les réponses ci-dessus pour rédiger un texte d’une dizaine de lignes.

2 p 35 : Analyser une lettre sur la traite des esclaves :

- Ce texte est extrait d’une lettre d’instruction adressée au capitaine Cesar Lawson par l’armateur Thomas Leyland, le 18 juillet 1803.

- Voir ci-dessus.

- Le navire part de Liverpool en Angleterre. Il doit à Bonny en Côte de l’Or en Afrique, puis naviguer jusque dans les Caraïbes à la Jamaïque et enfin revenir à son point de départ. A = Liverpool, B = Bonny, C la Jamaïque.

- Le capitaine doit acheter uniquement des hommes si c’est possible. Ils doivent être forts, bien faits, pas plus de 24 ans. Il a ces consignes précises car à la Jamaïque les femmes se vendent mal et il faut payer une taxe pour vendre les hommes de plus de 24 ans.

- Pendant la traversée les esclaves doivent être bien traités et personne ne doit les insulter.

- En Europe ce navire peut rapporter des produits tropicaux qu’on trouve à la Jamaïque : sucre, café, coton, huile ( voir cartes p 12 et 16 )

Dossier p 30-31 : Histoire des arts : « ma véridique histoire, par Olaudah Equiano ».

Certes, il est intéressant et formateur de répondre aux questions, mais ce qui compte avant tout c’est de lire ces extraits pour en apprendre plus sur la traite des noirs et l’esclavage.

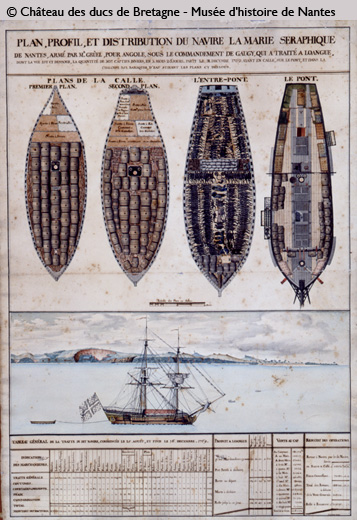

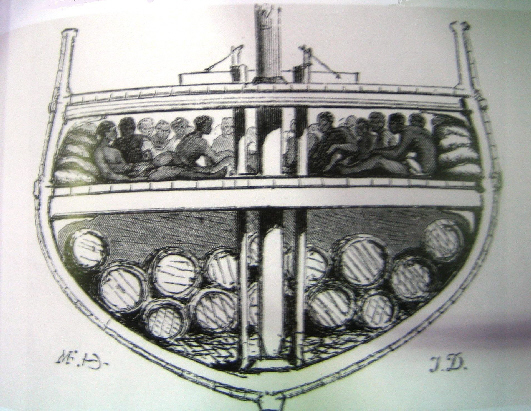

4 p 37 : Etudier le plan et la coupe d’un navire négrier : le Marie-Séraphique :

- Le navire est parti de Nantes, en France, a fait halte à Loangue dans le Golfe de Guinée, est reparti vers le Cap français à Saint Domingue dans les Antilles puis est revenu en France. Il a suivi la route du commerce triangulaire.

- Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Ils sont nus et ont des fers aux chevilles. Ils sont couchés « à la cuiller », c’est-à-dire sur le côté pour que le navire puisse en contenir plus ! Ils sont entassés, serrés les uns contre les autres. Les corps enveloppés de linges sont des cadavres. Beaucoup d’esclaves mouraient pendant le voyage.

- Les vivres sont entreposés tout en bas du navire, dans la soute. Les esclaves mangent des fèves, du riz et du pain. Il faut beaucoup d’eau et de nourriture car ils sont très nombreux ( plus de 200 ). La traversée de l’Atlantique dure environ deux mois ( il ne faut pas considérer que la date d’achat, le 25 août 1769 est la date de départ de l’Afrique. Celle-ci nous est inconnue. Quant à la date du débarquement, ce n’est pas forcément celle de l’arrivée. Les navires étaient mis en quarantaine pour éviter la propagation d’éventuelles maladies à terre. )

1 p 35 : Analyser un graphique :

- Le graphique présente la production sucrière et le nombre d’esclaves à St Domingue entre 1710 et 1790. St Domingue se trouve dans les Antilles.

- La courbe représente l’évolution du nombre des esclaves. Elle correspond à l’axe de droite. Vous remarquerez qu’elle est verte, comme la graduation de l’axe.

- Les barres représentent la production de sucre en milliers de quintaux. Elle correspond à l’axe de gauche ( axe rouge, barres rouges )

- Entre 1710 et 1790 le nombre d’esclaves a augmenté considérablement. Il n’y en avait pas en 1710 et il y en avait 500 000 en 1790.

- La production de sucre a augmenté aussi, passant d’un peu plus de 400 000 quintaux en 1740 à plus de 800 000 en 1790. Elle a doublé.

- La production de sucre augmente en même temps que le nombre d’esclaves. Ceux sont employés dans les plantations de canne à sucre de l’île.