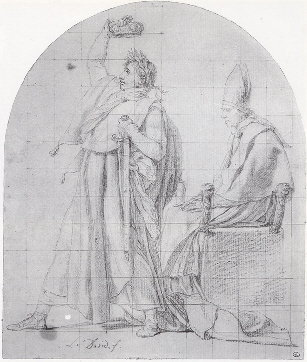

« Le sacre de Napoléon »

Dossier p 80-81 : questions p 80 ( Hatier 2011)

Contexte historique : à chercher dans vos cours.

L’artiste : construisez une courte biographie de Jacques-Louis David.

Je présente :

- Cette œuvre est une peinture, une huile sur toile, de Jacques-Louis David, réalisée entre 1805 et 1807 et intitulée « Le sacre de l’empereur Napoléon Ier et le couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale N-D de Paris, le 2 décembre 1804 ». Elle est immense : 9 mètres sur 6. Quand elle est posée à même le sol, on dirait que les personnages sont à taille humaine ( d’où la remarque de Napoléon : « On marche, dans ce tableau ».)

Elle est exposée au Louvre et une copie se trouve à Versailles. Elle fut réalisée en 1808. On fait la différence entre les deux grâce à deux détails :

- Le premier est la couleur des robes des sœurs de Napoléon : blanches au Louvre et roses à Versailles.

- Le second détail est encore plus intéressant : il s'agit d'un repentir qu'on peut voir difficilement sur le pilastre derrière la tête de l'empereur et qui montre le profil de Napoléon. A l'origine, David avait donc prévu de peindre Napoléon à un autre endroit sur le tableau.

- Napoléon et Joséphine sont sacrés par le pape Pie VII. Napoléon se couronne lui-même.

Je décris et j’explique :

- La cérémonie a lieu dans la cathédrale N-D de Paris. David représente le moment où Napoléon couronne Joséphine.

- Napoléon porte une couronne de lauriers comme les empereurs romains.

- Groupes de personnes : assistent à la cérémonie les grands personnages de l’Etat, les ambassadeurs, la famille de l’empereur, l’armée et des hommes d’Eglise. Laetitia, la mère de Napoléon, et le peintre David étaient absents.

+ compléter le poly :

- 1 = L’empereur des Français Napoléon Ier.

- 2 = L’impératrice Joséphine

- 3 = le pape Pie VII

- 4 = La famille

- 5 = les hommes d’Etat (les grands dignitaires. Ils portent les « Honneurs » de Napoléon. Talleyrand, en rouge, ne porte rien. )

- 6 = l’Eglise

- 7 = Les ambassadeurs

- 8 = le public (au milieu duquel s’est placé David)

- Les insignes du pouvoir sont les mêmes que pour la monarchie d’ancien régime : On les appelait les regalia sous l’ancien régime. Ils s’appellent désormais les « honneurs de Napoléon » :

- Le sceptre : surmonté d’un aigle impérial à la romaine (ailes un peu déployées et tête tournée vers la gauche.) porté par Lebrun ( qui fut consul et qui est Architrésorier).

- La main de justice : 5 doigts tendus et non pas trois comme sous l’Ancien Régime. Portée par Cambacérès, qui fut Consul et qui est Archichancelier.

- Le globe, porté par Berthier, qui est ministre de la Guerre.

NB : Les autres regalia sont à peine visibles, au fond à gauche : ce sont des faux, qui reproduisent les regalia légendaires de Charlemagne.

- La couronne de Charlemagne ( que Napoléon ne portera pas. Tenue par le maréchal Kellerman. Refaite pour l’occasion.)

- L’épée de Charlemagne, dans son fourreau ( portée par le maréchal Lefevre).

- Le sceptre de Charlemagne (représenté de dos, assis sur le trône).

D’autres maréchaux portent les «Honneurs» de l’Impératrice : le maréchal Sérurier porte le coussin qui recevra l’anneau de l’impératrice. Le maréchal Moncey porte la corbeille ayant contenu le manteau de l’impératrice. Murat porte le coussin qui recevra la couronne de l’impératrice.

Les sœurs de l’empereur soutiennent (mais ne portent pas !) la traine du manteau de Joséphine.

- La cérémonie a lieu dans la cathédrale N-D de Paris et non dans celle de Reims. La couleur pourpre rappelle l’empire romain, de même que la couronne de lauriers. Napoléon veut montrer son pouvoir mais ne veut pas être considéré comme un successeur des rois de France.

Je relie cette œuvre à une école artistique :

- Cette œuvre se rattache au courant néoclassique par les éléments suivants :

- Les références à l’Antiquité : ce n’est pas tant cette œuvre qui s’inspire de l’Antiquité que les symboles choisis par Napoléon pour symboliser son pouvoir tout en rompant avec l’Ancien Régime :

- la couleur pourpre ( quoi que celle-ci soit aussi présente, par exemple, sur le portrait de Louis XIV par Rigaud. Le pourpre est la couleur du pouvoir depuis l’Empire romain et son usage à Versailles était réglementé).

- La couronne de lauriers.

- L’ordre, la symétrie, l’équilibre : présence des pilastres, des arcs, des corniches, typique de l’architecture classique depuis la Renaissance que vous avez étudiée en 5e. Il y a aussi une sculpture qu’on ne voit pas en entier à droite du tableau et qui est, elle, une composition baroque. On y voit un enfant et un homme renversé en arrière : ébauche d’une piéta. Symétrie : au centre du tableau se trouve la croix. Napoléon et la couronne, vers qui les regards convergent tout de même, se trouvent légèrement décalé vers la droite.

- La propagande politique : cette œuvre est une œuvre de commande. David est le peintre officiel de Napoléon Ier. Cherchez une définition de la propagande.

Comment Napoléon Ier est-il mis en valeur ?

- Au centre.

- Debout.

- Sur trois marches ( « On marche, dans ce tableau » a dit Napoléon en le découvrant, très satisfait).

- Agit alors que le pape est en retrait. C’est lui qui pose la couronne sur la tête de Joséphine. Moins prétentieux que si il avait été représenté en train de se couronner lui-même ( cf l’ébauche de David) mais montre bien que c’est lui qui a conquis le pouvoir, qu’il ne l’a pas eu par succession comme les rois de l’Ancien Régime).

- Joséphine s’incline devant lui.

- Tous les regards convergent vers lui.

Quelle image du pouvoir le peintre doit-il donner ?

- Image d’un pouvoir fort : l’empereur agit, le pape reste en retrait. Il réutilise les régalia : sceptre, main de justice, globe.

- Image d’un pouvoir qui rétablit l’ordre en s’appuyant sur des groupes solides : la famille, l’Eglise, l’administration et l’armée.

- Image d’un pouvoir en rupture avec l’ancien régime : Il fait référence aux empereurs romains puissants. La cérémonie a lieu à N-D de Paris et non à Reims.

- Les abeilles remplacent les lys : référence aux Mérovingiens, premiers rois de France. Symbole d’immortalité.

Ouvertures :

- Vers les autres œuvres réalisées sur commande de Napoléon à David.

- Vers le néoclassicisme,

- Vers les œuvres de propagande : Portrait de Louis XIV vu en 5e, Sacre de Napoléon vu en 4e, portraits de Staline vus en 3e.

Sitographie :

Sur le site du Louvre :

http://musee.louvre.fr/oal/sacre/indexFR.html

Pour une vision synthétique : Wikipédia :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sacre_de_Napol%C3%A9on

Pour une vision HDA collège :

http://www.ac-grenoble.fr/college/malossane.st-jean-en-royans/file/HDA_sacre_de_Napoleon.pdf

Pour comprendre le sens des abeilles et des regalia :

http://www.napoleon.org:81/fr/essentiels/symbolique/index.asp

- Napoléon porte une couronne de lauriers comme les empereurs romains.